SmileDecoder4808 UPDI 書き込み説明

SmileDecoder4808FL Slimシリーズのスケッチの書き込みについて説明します。

・SmileDecoder 4808FL SE

新しいATtinyシリーズはブートローダーの書き換え方法が今までのICSPとは違いUPDIというプロトコルになっています。

よって今までのSmileWriterでは書き込みができなくなるので、SmilesoundDecoderの規格に合わせ書き込み出来るようにしました。

UPDIライターの実体は既存のArduino UNO互換の基板で、ソフトウェアとしては、jtag2updi を使っています。

SmileDecoder4808FLSlim

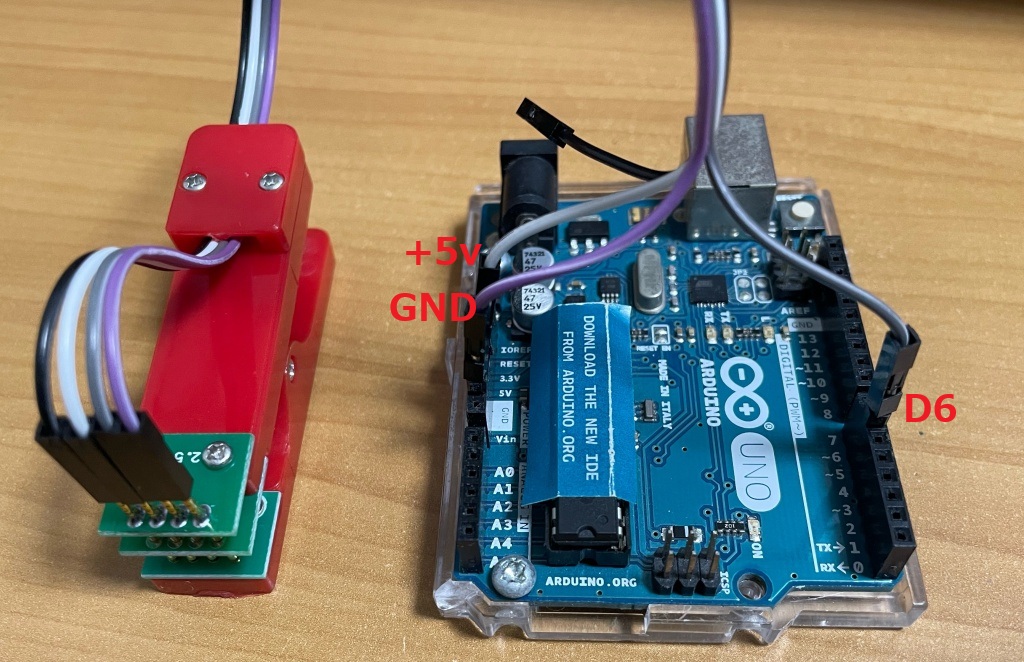

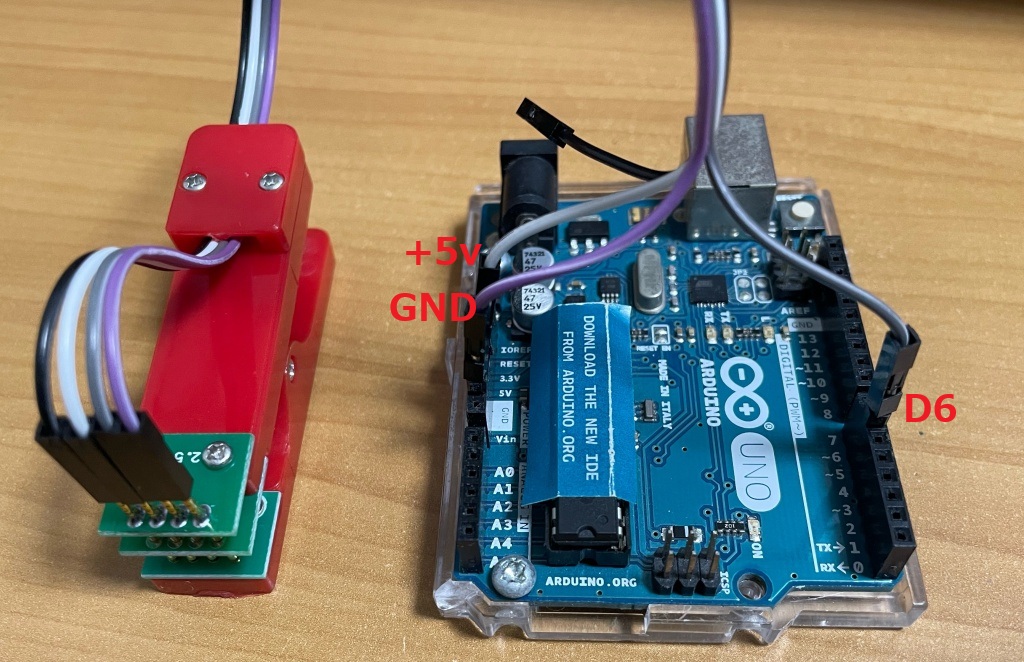

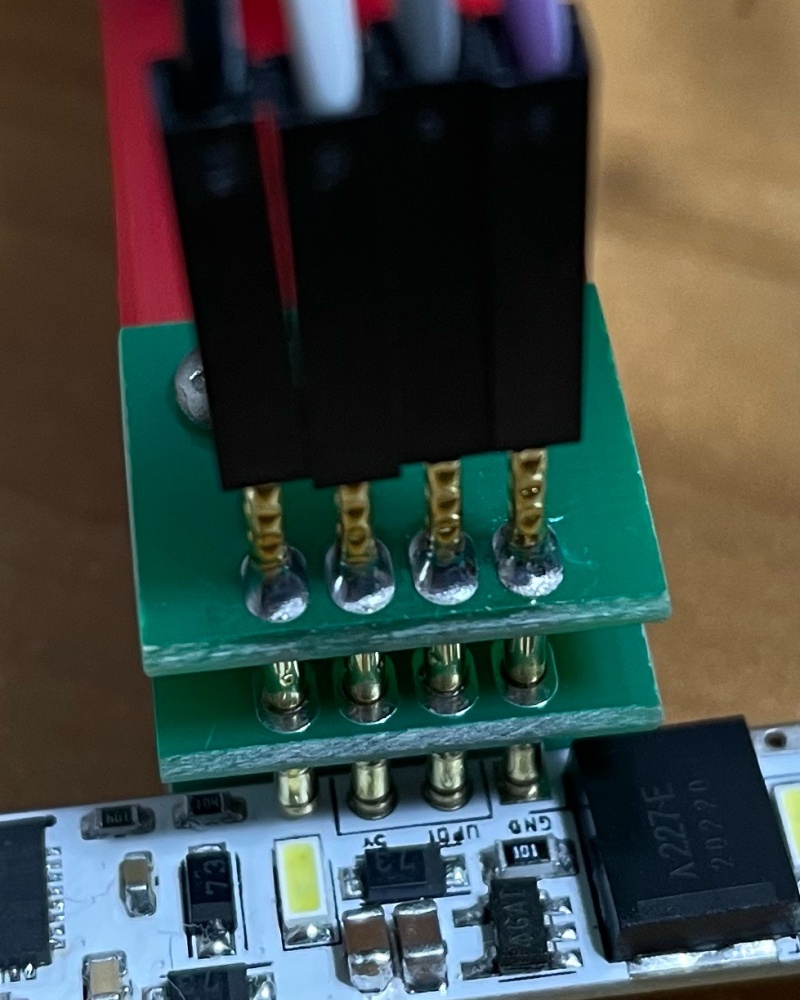

書き込みにはArduinoUnoと書き込みのテストクリップが必要です。

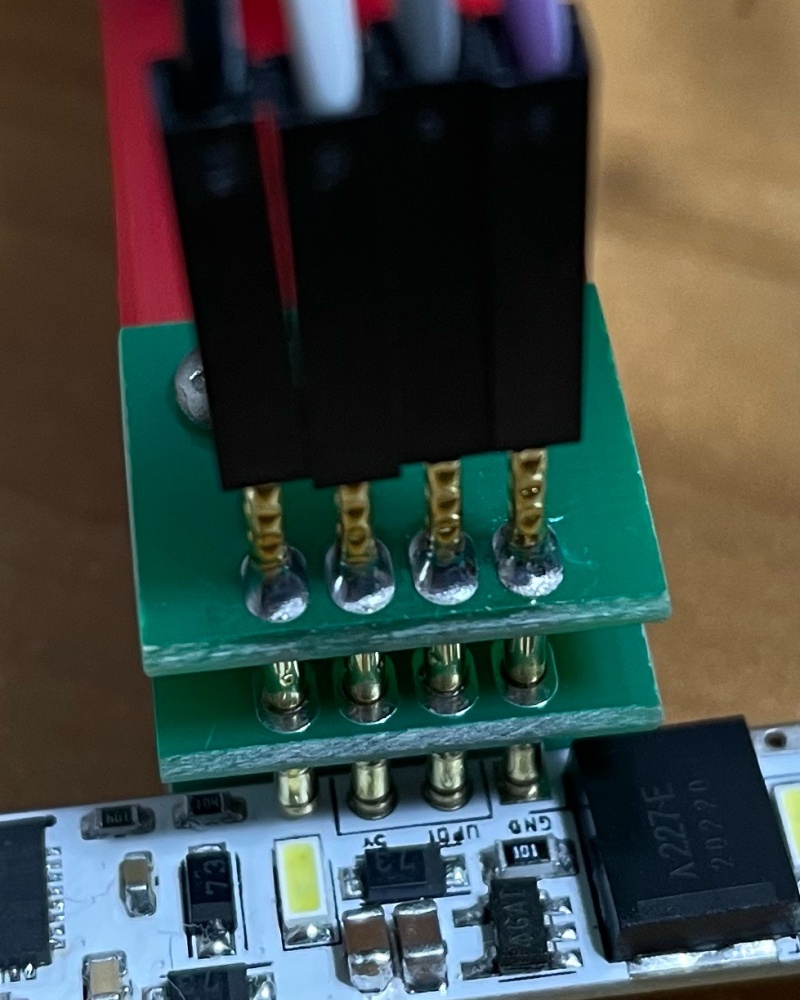

クリップは2.54mm間隔のものを利用します。

端子は3本使用しますので 紫をGND グレーをD6 白を+5vに接続します。

クリップを基板上のプログラム端子に挟みます。写真では、右端の紫をGNDの穴に合わせます。

ArduinoIDEでの設定

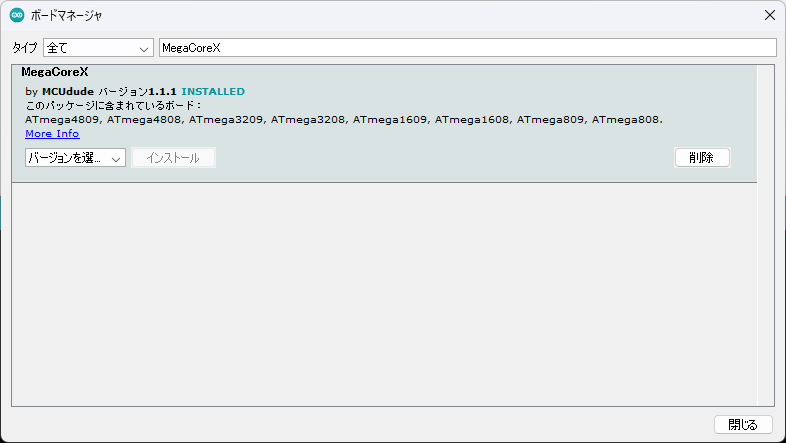

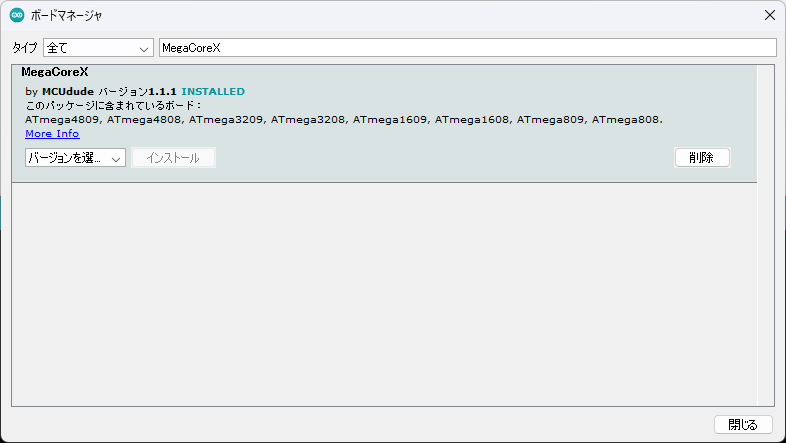

1.ボードマネージャからMegaCoreXの登録

IDEのボードマネージャでMegacoreXをインストールします。

ここで表示されない場合は、Aruduino IDEの環境設定の「追加のボードマネージャのURL」に

https://mcudude.github.io/MegaCoreX/package_MCUdude_MegaCoreX_index.json

を追加してください

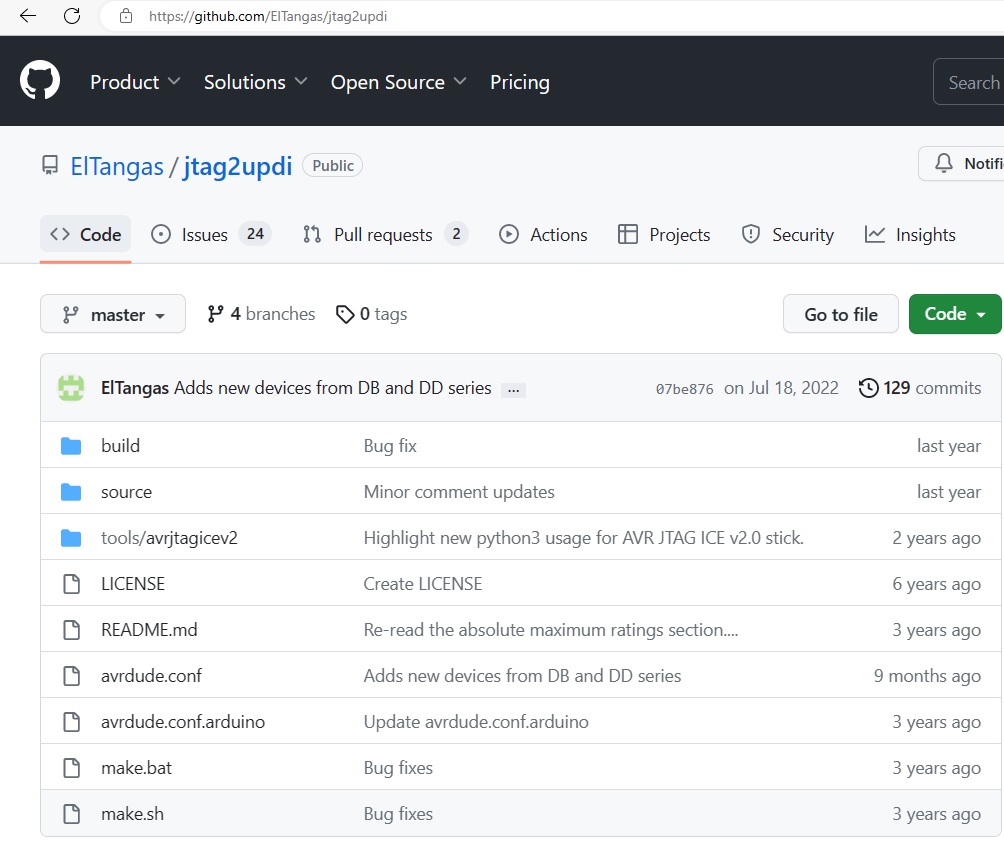

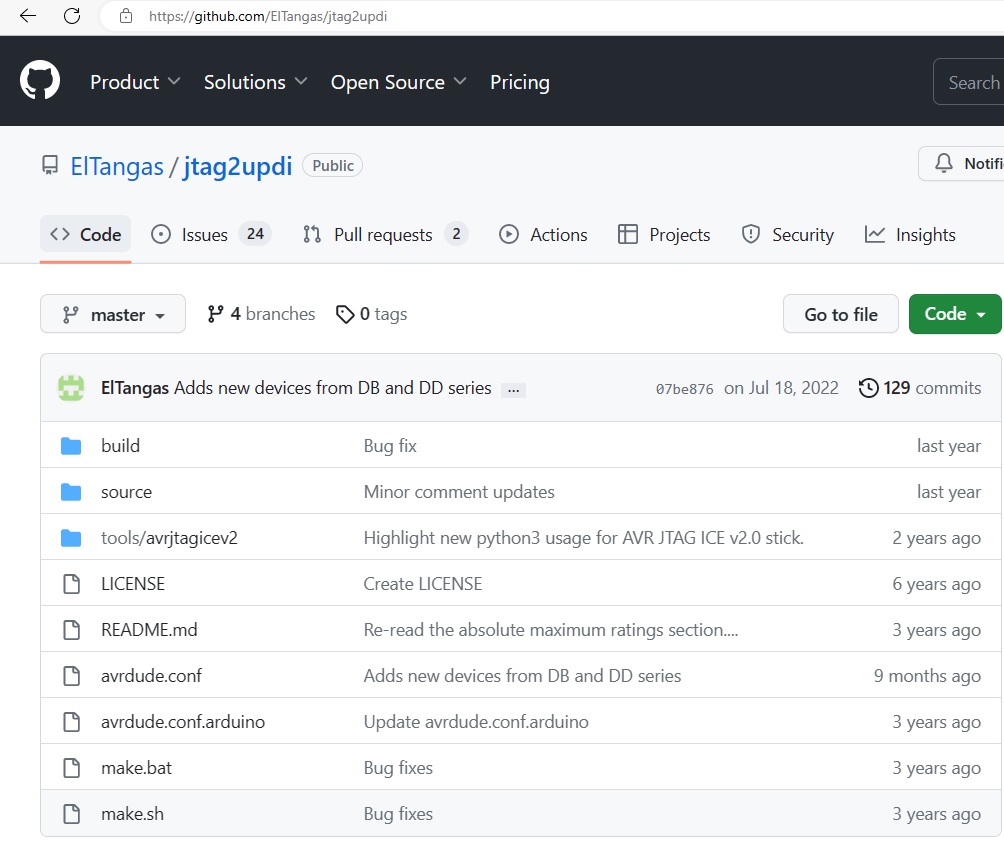

2.書き込み装置の設定(JTAG2UPDIの書き込み)

以下のサイトからJTAG2UPDIをダウンロードします。

https://github.com/ElTangas/jtag2updi

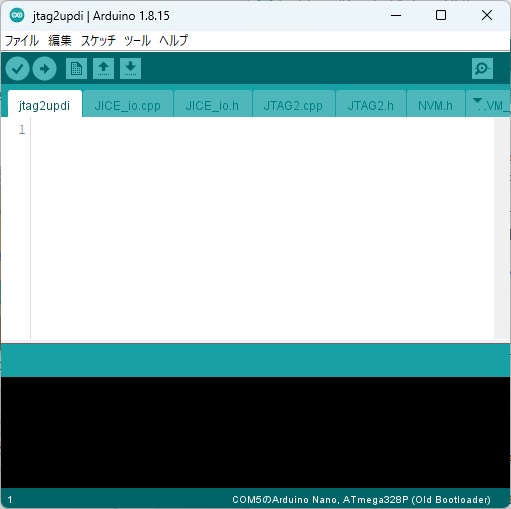

このスケッチはArduinoISPと同じように書き込み機側にスケッチを書き込んで

ArduinoIDEからはこの書き込み装置を経由してスケッチを書き込みます。

今までのSmileWriterと違いマイコンにあるUPDI端子を経由してスケッチを書き込みます。

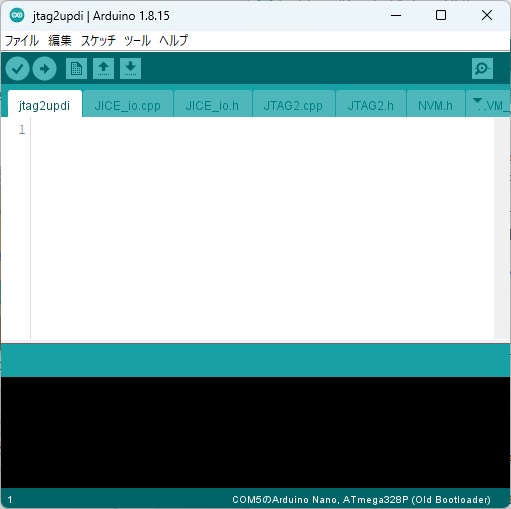

ダウンロードしたファイルを解凍してjtag2updi.inoをIDEで開きます。

jtag2updiのファイル自身コードの記述はありませんが、開いたものをそのまま

専用アダプタのNANOかUNOに書き込みます。

これで書き込み準備は完了です。

スケッチの書き込み

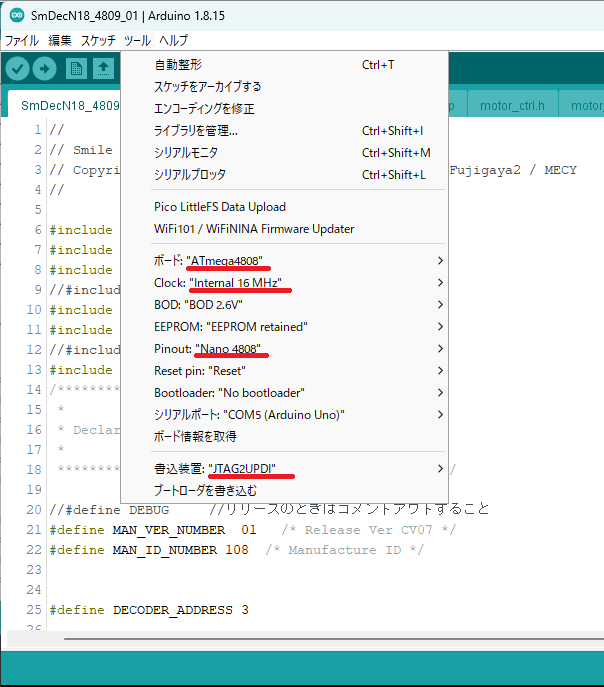

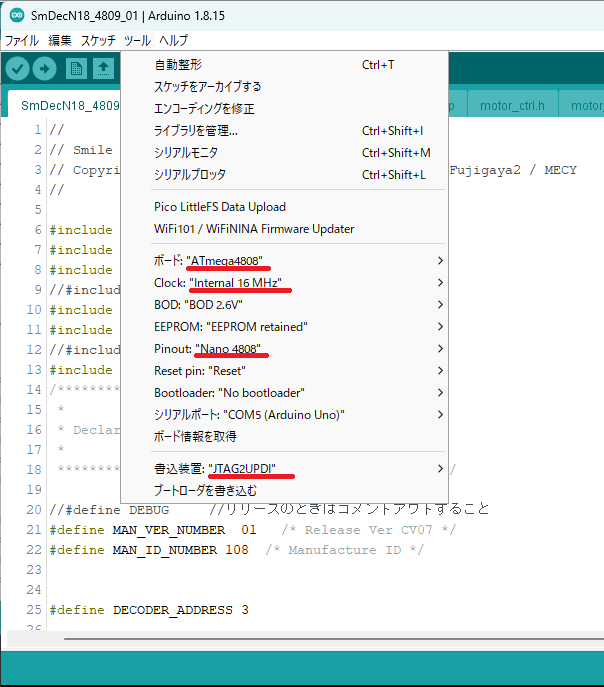

対象のスケッチを開いて、スケッチを書き込む際のボード設定は以下のようにします。

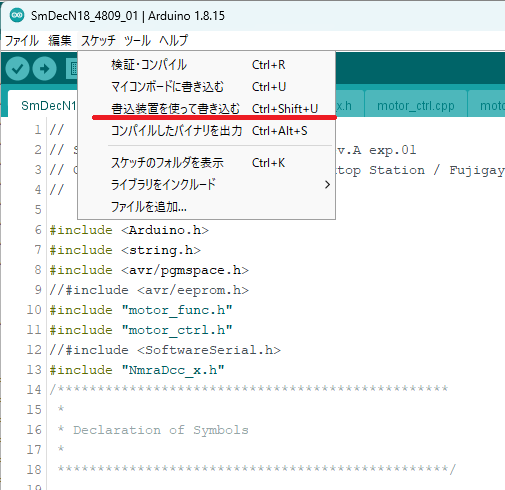

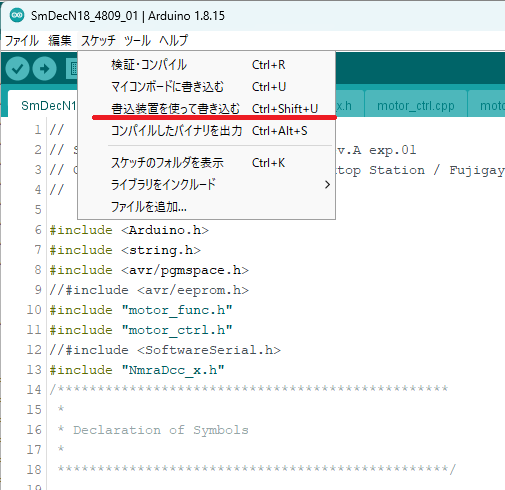

そしてスケッチを 書き込み装置を使って書き込む を選択して書き込みを行います。

スケッチに関しては、基本オープンソースですので、ご自身の責任の範囲で、基板・スケッチの更新・改造を自由に行っていた

だいてかまいません。また、スケッチ改造による機器故障の保障はありませんことご了承ください。

このソースを利用した再販・機器への組込販売等の商用利用はお断りします。

ご質問等はお手数ですが、Desktopstationのフォーラムに投稿ください。

内容によっては回答できかねる場合もございますことご了承ください。

(Desktopstation様のご厚意によりDesktopstationフォーラムを使わせていただいております)

掲載内容に基づき作成または改造を行った結果、万一損害が生じても、掲載のユーザ様、リンク先のサイトならびに名古屋電鉄では

責任を負いませんので、ご自身の責任の範囲でお願いします。

名古屋電鉄 ホームページ http://nagoden.la.coocan.jp/

ブログ https://nagoden-diary.seesaa.net/

Copyright (c) 名古屋電鉄 http://nagoden.la.coocan.jp/